現在主流のシリコン系や、化合物系太陽光電池に変わる次世代の太陽光電池として期待されている「ペロブスカイト太陽電池」は、単独(単接合)で使うほかに、他の種類の既存の太陽電池と積層するタンデム(2接合)で太陽光の幅広い波長に対応し、全体として高い変換効率実現を目指す方向も研究されている。今回、スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)とスイスの研究所CSEMは、この、タンデムシリコンペロブスカイト太陽電池において、太陽光発電における変換効率で初めて30%のというマイルストーンを超えたことを発表した。この新記録は、低コストでスケーラブルな材料で作られる太陽電池の普及を推進する大きな一歩となることが期待される。

シリコンは、効率、耐久性、コスト、製造の容易さなどの優れた特性により、長年にわたり太陽電池産業の主流を占めてきた。数十年にわたる技術の進歩により、これらの太陽電池の効率は絶えず向上してきたが、現在のデバイスは材料の理論限界である変換効率29.4%に近づいており、成長の余地は残されていない。

ペロブスカイト太陽電池は、シリコンに代わる材料として急速に台頭してきているが、シリコンを完全に置き換えるのは難しい。シリコンは赤と赤外線を得意とし、ペロブスカイトは緑と青のスペクトルを得意とするからだ。

これに対して、ペロブスカイト太陽電池を単接合ではなく、他の種類の太陽電池と積層するタンデム構造とすることで、幅広い太陽光線のスペクトルに対応し、全体として変換効率を向上させようという研究が進められている。

つまり、タンデム-シリコン-ペロブスカイト太陽電池は、どちらか一方だけでは達成できない高い効率に到達する可能性を持っている。2018年の効率記録は25.2%だったが、2020年には27.7%、そして29.15%と2度更新されており。2021年のもう一つの進歩により、さらに30パーセントに近づいていた。

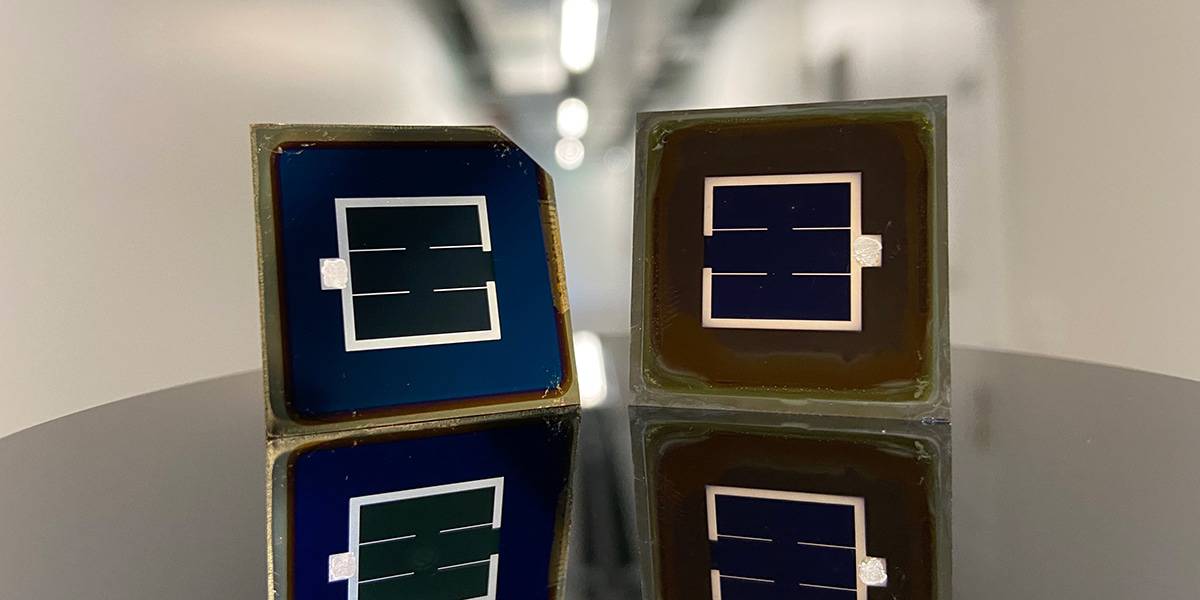

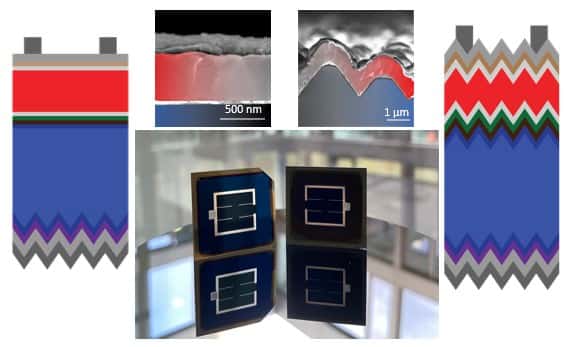

今回、そのマイルストーンを超えることが出来た事が報告された。EPFLとCSEMの研究者たちは、2つの異なる設計を用いて、高い効率を持つタンデム-シリコン-ペロブスカイト太陽電池を開発したということだ。

1つ目は、液体溶液から平滑なシリコン表面に蒸着したペロブスカイト層で、1平方cmの大きさのテストセルで30.93パーセントの効率を達成した。もうひとつは、気相法と液相法のハイブリッド技術を用いてペロブスカイトをテクスチャーのあるシリコン表面に蒸着したもので、1平方cmの太陽電池で31.25%の効率を達成したとのことだ。

研究者らは、これらの設計がより大きな表面積にどの程度スケールアップできるかを調べ、その寿命を確認するために、さらなる研究が必要であるとしている。

EPFLチームの主任研究員であるChristian Wolff氏は、「タンデム型ペロブスカイト・オン・シリコン技術には、効率30パーセントの基準を超える可能性があると言われてきましたが、今回初めて、長年予測されてきたこの可能性が実証されました」と述べ、「将来的には、さらに安価な持続可能電力への道を開くことができると期待しています」と語っている。

コメントを残す