量子力学で表されるミクロの世界では、1つの粒子が同時に2つ、あるいは「すべての」場所に存在することができる「量子重ね合わせ」のような、ほとんど神秘的な現象が支配的だ。ある専門家は、現実は自分の意識の外に存在し、それを変えることはできないと言う。また、「量子的な現実」は、自分の行動によってさまざまな形に成形される「おままごと」のようなものだと主張する専門家もいる。

客観的な現実と言う物は本当に存在するのだろうか?それとも観測者が測定することによって初めて形作られるのだろうか?まるで、哲学の「世界五分前仮説」のような、この種の問いは、ミクロの世界での素粒子の振る舞いを扱う量子力学の分野で最も興味をそそられるものの一つである。

このたび、ブラジルのサンパウロにあるABC連邦大学(UFABC)の科学者たちが、現実は「観察者の目の中にある」かもしれないという説に新たな燃料を投じている。

- 論文

- Communications Physics : Experimental assessment of physical realism in a quantum-controlled device

- 参考文献

学術誌『Communications Physics』に発表された新しい研究の中で、デンマークの有名な物理学者Niels Bohrが1928年に提唱した「相補性の原理」の検証が試みられた。これは、量子力学の基本概念の1つで、エネルギーと持続時間、あるいは位置と運動量のように、“物体は同時に観察したり測定したりすることが不可能な、ある対の相補的な性質を備えている”というものだ。例えば、一対の電子を扱う実験では、どのように設定しても、両方の量の位置を同時に調べることはできない。テストでは、最初の電子の位置は示されるが、同時に2番目の粒子(相補的な粒子)の位置は不明瞭となる。

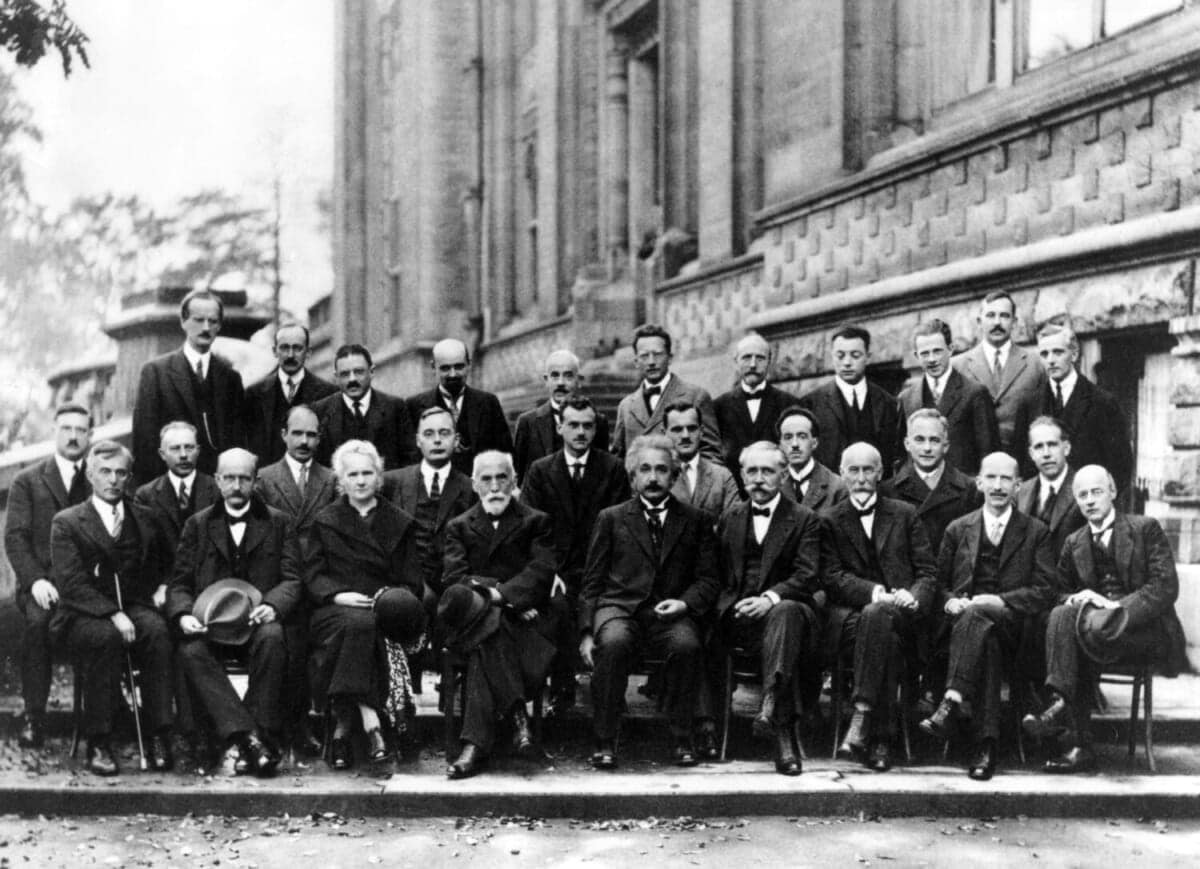

この相補性原理と客観的現実との関係を理解するためには、約100年前の歴史に遡る必要がある。1927年、ブリュッセルで開催された第5回ソルベー会議(物理学と化学の分野で毎年開催される最も重要な国際会議)で、Bohrとドイツ出身の著名な理論物理学者Albert Einsteinの間で伝説的な論争が行われたのだ。

議論の議題は、分子、原子、素粒子といったミクロの世界の物理的実在性であった。それは、日常生活のマクロな現象で起こっていると思われるような、厳密に決定されたものなのか、それとも、科学的観測のプロセスそのものが、観測されるシステムの性質に影響を与えるものなのか。

Einsteinは、微視的な状態の実在性は実験的な背景とは無関係である、という考えを支持した。この現実を知ることが難しかったのだ。そのためには、それまで無視されてきた「隠れた変数」を取り込んで、量子論を完成させなければならない。一方、Bohrは、量子系には「互いに排他的な側面と相補的な側面」があるとした。彼の提唱した、「相補性の原理」とは、「一つの構成からミクロの現実に完全にアクセスすることは不可能である」というものだ。科学が言うべきことは、ある特定の観測の文脈においてそれがどのように振る舞うかということだけだ。そして、実験のやり方によって、ある特性を示したり、別の特性を示したりする二重の振る舞いをする。これらの特性は、古典的な観点からは矛盾し、互いに排他的であるが、現象を包括的に記述するためには、両方を考慮する必要がある。

この議論に勝者がいたかどうかについては、科学史家の間でも論争がある。しかし、その本質的な価値からか、状況的な要因からか、結局Bohrの意見が優先された。Werner Heisenbergの「不確定性原理」とともに、いわゆる「コペンハーゲン解釈」の基礎を構成する彼の有名な「相補性の原理」は、その後様々な形で検証されることになる。

その中で、光子(光の素粒子)が、同じ実験装置で、粒子と波のハイブリッドな振る舞いをするように見え、相補性の原理に反することが明らかになったのだ。こうして、量子制御実験における「相補性の原理」の抜本的な見直しが提案された。

この研究の一環として、ABC連邦大学(UFABC)で新しい研究が行われた。その結果、過去10年間の研究とは異なる実験装置を用いて、粒子と波という2つの性質の同時決定が成り立たないことを、実験と理論式で検証したのだ。さらに、「相補性の原理」を破ることができないのは、非古典的な相関の一種である「もつれ」という重要な量子的性質と関連していることを明らかにした。

この結果を理解するためには、100年近く前の1924年、フランスの物理学者であり王子でもあったLouis Victor de Broglieが、論文の中で、あらゆる物体に波を関連付ける方程式を提案したところまでさかのぼる必要がある。マクロな存在のように質量が非常に大きい場合は、波長が非常に小さくなり、測定器の検出能力を逃れてしまう。しかし、分子、原子、素粒子のように質量が小さいと、波の特性は非常に表情豊かになる。

de Broglieの命題を実験的に証明したのは、有名な「二重スリット実験」である。実験装置は、一度に1個の粒子を放出する電子源で構成されている。粒子は平行な2つのスリットを通過して、印画紙で覆われたスクリーン上に衝突する。片方のスリットだけが開いている場合、紙の上に生じるイメージは、スリットの形がそのまま現れる。しかし、2つのスリットを同時に開けると、紙の上に生じるイメージは、2つ以上の波動が重なり合うときに起こる干渉縞の典型的なパターンを示すようになる。

粒子と波の二重性を観測する、より実験的に洗練された方法として、単一光子に対してマッハツェンダー干渉計を用いる方法がある。この場合、閉じたときに干渉縞が現れ、開くと干渉縞が消える。

Bohrによれば、粒子や波の実在性は、実験装置全体がセットされた後に初めて確立されるのだという。もし、光子がすでに干渉計の経路を通り、粒子または波の外観を獲得した後で、干渉計を開いたままにするか閉じたままにするかを選択できるとしたら、どうなるだろうか。これは、物理学者John Archibald Wheelerが相補性の原理の妥当性を検証するために提案した興味深い実験だ。

Wheelerはこれw思考実験として発表したが、実際に実行するのは非常に難しかった。しかし、この実験は「Wheelerの遅延選択実験」として知られるようになり、約30年後に実際に行われることになった。そして、その成果は2007年に科学誌「Science」に掲載された。

その実験によって、選択を先延ばしにしても、相補性の原則に反しないことを示した。干渉計を開いた状態でも、量子系は粒子としての振る舞いを続けていた。そして、干渉計を閉じた状態では、波のように振る舞った。したがって、オープンまたはクローズドな干渉計というそれぞれの実験配置が、それぞれシステムの側面、粒子または波と関連しているという事実を説明することができる。

相補性の原理は完全な物だと思われたが、科学者たちはそれについて疑いを持つことを忘れなかった。2011年、理論物理学者たちは、Wheelerの実験を完全に量子化したものを考案した。そこで研究者たちは、干渉計を開くか閉じるかを選択するのではなく、量子重ね合わせの原理を使って、開くと同時に閉じることができる干渉計を作ることを提案したのだ。

この一見逆説的な状況は、コインを投げて表か裏かの二者択一を迫られるのとはわけが違う。量子的重ね合わせの場合、湖の表面にある2つの波が重なり合うように、2つの可能性が共存する。この新世代の実験では、干渉計の配置を制御するために、追加の量子システムが使用される。

この理論的な提案をきっかけに、世界各地で量子制御の実験が行われるようになった。その結果、意外なことがわかった。研究者らは、粒子パターンと波動パターンの間の統計量を滑らかに補間できることに基づき、粒子と波動のハイブリッドな振る舞いの発現を、同じ実験装置を用いて検出することを提案した。これは、歴史上初めてBohrの相補性の原理と矛盾するように思われ、科学文献の中で一連の議論が行われた

このような背景があったからこそ、今回の研究グループは、“ある観測特性に対する、ある量子状態の物理的実在性の度合いを定量化するもの”を採用したのだ。この現実基準から、これまでの実験で観測された統計量と粒子・波の現実の要素との間に事実上のつながりがないことを示したのである。これは重要なポイントだ。そこから、相補性の原理を見直すのではなく、まず遅延選択実験で使われている実験装置そのものを見直すべきだと主張することができたのだ。

そこで研究グループは、最終的な統計量によって与えられる干渉計の目に見える結果と、装置内の粒子および波の現実要素との間の関連性を確立するために、別の実験設定を提案した。

実験を主導したUFABCの量子情報科学技術研究者であるRoberto M. Serra氏は、「我々は、医療用画像処理に用いられるものと同様の核磁気共鳴技術を使用しました。陽子、中性子、電子などの粒子はすべて核スピンを持っており、これはコンパスの針の向きに類似した磁気特性です。私たちは、一種の電磁波を使って、分子内のさまざまな原子の核スピンを操作しました。この装置では、陽子の核スピンに新しい干渉装置を作り、量子領域における波動と粒子の実態を調べました」と説明する。

「この新しい配置は、以前の量子遅延選択実験と全く同じ観測統計量を生み出しました。しかし、新しい構成では、Bohrの相補性原理を検証する方法で、実験結果を波動と粒子の振る舞いに結びつけることができました。」と、この研究に参加した、現在ポーランドの国際量子技術理論センター(ICTQT)の博士研究員であるPedro Ruas Dieguez氏は述べている。

今回の研究から得られた主な成果は、量子の世界における物理的現実は、相互に排他的な存在でできており、それにもかかわらず、矛盾することなく、互いに補完し合っているということだ。

アメリカの代表的な量子物理学者でノーベル賞受賞者のRichard Phillips Feynmanの格言に「量子力学を理解したと思ったら、量子力学を理解していない」と言う物があるが、まさにそれをを浮き彫りにする研究だ。理論について学ぶべきことはたくさんあり、研究者は基本原理さえも理解しようと前進し続けている。これは、量子デバイスや量子コンピュータが普及し始めた時代に突入した今、特に重要なことだろう。

「物質粒子は波のように振る舞い、光は粒子のように振る舞うという事実は、量子物理学の最も魅力的で美しい謎の1つです」と、Dieguez氏は語る。

逆説的だが、この量子力学固有の「奇妙さ」が、実は非常に有益である事が、近年様々なテクノロジーに取り入れられるようになり証明されている。「量子力学が解明されればされるほど、量子コンピューター、量子暗号、量子センサー、量子熱デバイスなど、古典的な技術を凌駕する破壊的な量子技術を提供できるようになります」とSerra氏は述べている。

コメントを残す