地球の厚くふわふわした大気のおかげで、遠くの天体を観測するのは容易なことではない。光は大気の上層部を通過する際に屈折して歪み、宇宙論的な距離(数十億光年先)にある天体や、系外惑星のような隣接する星系にある小さな天体を見分けるのが非常に難しくなる。天文学者にとって、この問題を克服する方法は2つしかない。望遠鏡を宇宙に送るか、大気のゆがみを補正できるミラーを望遠鏡に装備するかだ。

1970年以来、NASAとESAは90台以上の宇宙望遠鏡を軌道に打ち上げ、そのうち29台は現在も稼働中だ。しかし今後数年間で、地上に設置される望遠鏡の数はますます増え、最先端の天文学を可能にする補償光学(AO)が組み込まれることになる。これには太陽系外惑星の研究も含まれ、次世代望遠鏡はコロナグラフと自己調整ミラーを使って直接観測できるようになる。これにより、天文学者は太陽系外惑星の大気から直接スペクトルを取得し、その惑星が居住可能かどうかを調べることができるようになる。

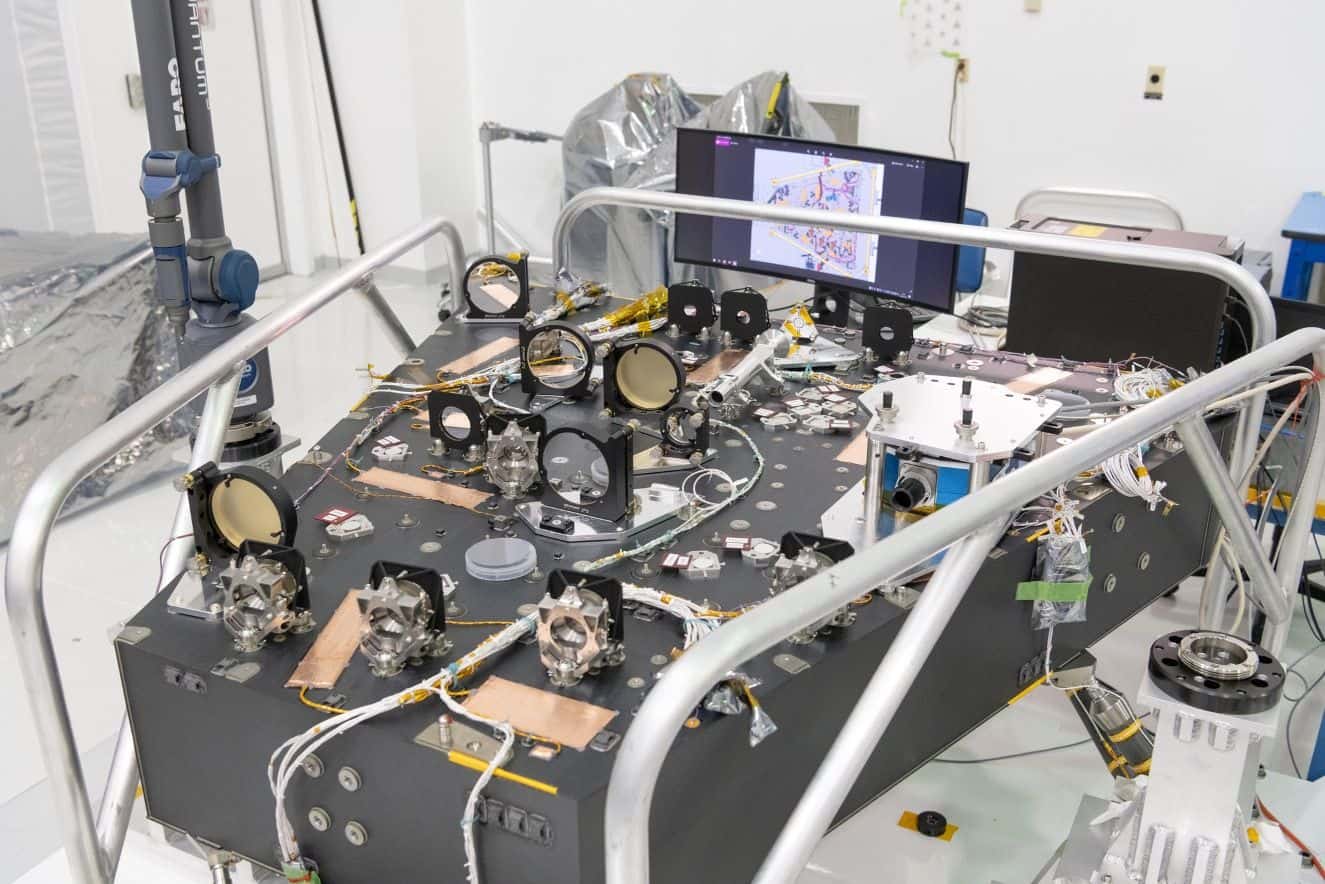

NASAは、カリフォルニア工科大学のジェット推進研究所で行われている変形可能ミラー技術プロジェクトを通じて、補償光学の開発を進めている。このプロジェクトは、NASAの天体物理学部門戦略的天体物理学技術(SAT)とNASA中小企業技術革新研究(SBIR)プログラムの後援を受けている。この研究は、JPLのEduardo Bendek博士とNASAゴダード宇宙飛行センター(GSFC)のTyler Groff博士(DMテクノロジー・ロードマップ作業部会の共同議長)、Boston Micromachines(BMC)の創設者兼CEOのPaul Bierden氏、Adaptive Optics Associates(AOX)のプログラム・マネージャーのKevin King氏が主導している。

太陽系外惑星の直接撮像

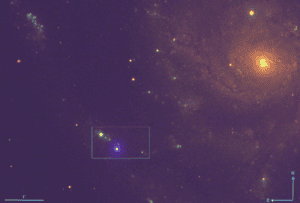

太陽系外惑星研究の分野は近年爆発的に発展し、4,129の系で5,539の候補が確認され、さらに10,000以上の候補が確認を待っている。このような多くの候補の中から居住可能な惑星を見つけることは、史上最大の謎の1つである「我々は宇宙で孤独な存在なのか?」という問いへの答えを見付けることだ。観測機器の進歩、高度な分析、データ共有のおかげで、この分野は発見から特徴づけへと移行しつつある。しかし今日まで、ほとんどの太陽系外惑星は間接的な方法で発見されてきた。

これを効果的に行うには、科学者が太陽系外惑星を直接観測する必要がある。これは直接撮像法として知られており、天文学者は太陽系外惑星の大気や表面から直接反射された光を研究する。この光を分光計で分析し、化学組成を決定することで、天文学者はハビタビリティを特定することができる。残念なことに、親星の近くを公転する小さな岩石質の惑星(地球に似た惑星が見つかると期待されている場所)を発見するのは、恒星からの光がまぶしくて非常に難しい。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のような最先端の望遠鏡や、超大型望遠鏡(ELT)、巨大マゼラン望遠鏡(GMT)、30m望遠鏡(TMT)のような次世代アレイによって、この状況は変わりそうだ。これらの地上アレイは、30メートルの主鏡、高度な分光計、コロナグラフ(星明かりを遮る装置)を組み合わせる。変形可能なミラーはコロナグラフの不可欠な構成要素であり、望遠鏡のわずかな欠陥を補正し、残っている星明かりの汚染を取り除くことができる。

鏡の位置がずれたり、鏡の形状が変わったりすると、つまり望遠鏡の光学系が不安定になると、グレアが発生し、小さな岩石型太陽系外惑星の検出が見えなくなってしまうからだ。さらに、地球のような惑星を検出するには、数十ピコメートル(pm)という水素原子の大きさに匹敵する極めて精密な光学的品質が要求される。そのためには、望遠鏡のミラーをリアルタイムで非常に正確に制御し、あらゆる干渉源を補正する必要がある。

変形可能なミラー

デフォーマブル・ミラー(DM)は、正確に制御されたピストルのようなアクチュエータによって反射鏡の形状を変化させる。地上の望遠鏡では、DMによって入射光の光路を調整し、外部の摂動(大気の乱れなど)や望遠鏡の光学的なズレや欠陥を補正することができる。宇宙望遠鏡の場合、DMは地球の大気を補正する必要はないが、宇宙望遠鏡とその観測装置が軌道上で加熱・冷却する際に発生する非常に小さな光学的摂動を補正する必要がある。

地上に設置された変形可能なミラーはテストされ、最先端の性能を提供しているが、将来のミッションで使用される宇宙ベースのDMにはさらなる開発が必要である。現在、宇宙ミッション用に開発されているDMアクチュエータ技術には、主に2つある:電歪技術と静電強制MEMS(Micro-Electro Mechanical-Systems)である。前者では、アクチュエータはDMに機械的に接続され、電圧が印加されると収縮してミラーの表面を修正する。後者は、電極とミラーの間の静電気力によってミラー表面を変形させるものである。

Boston Micromachines Corporation(BMC)が製造するMEMS DMや、AOA Xinetics (AOX)が製造する電歪DMなど、NASAがスポンサーとなっているいくつかの契約チームがDM技術を進めている。BMCのミラーはいずれも真空状態でテストされ、打ち上げ時の振動テストも実施されている。ジェミニ天文台に設置されたBMCのコロナグラフ装置のように、地上に設置されたDMは技術を検証してきたが、将来の宇宙望遠鏡用のDMを開発するためには、段階を踏まなければならない。

将来の観測所

NASAは、2027年5月にナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡(RST)に搭載されるクロノグラフ技術実証機で、DMの有効性を実証する予定である。この実証実験から得られた教訓は、Habitable Worlds Observatory(HabEx)のためにさらに洗練されたシステムを開発するのに役立つだろう。NASAが提案するこのミッションは、太陽のような恒星の周りの惑星系を直接撮影するものである(2035年までに打ち上げ予定)。HWOでは、最大〜10,000個のアクチュエータを持つDMが必要とされ、各アクチュエータは高電圧接続に依存する。

HWOはまた、1桁ピコメートルまでの前例のない波面制御要件と、毎時約10pmの安定性を伴う。これらの要件は、DM技術の開発だけでなく、DMを制御する電子機器の開発にも大きく影響する。なぜなら、分解能と安定性は、コントローラから送られるコマンド信号の品質に大きく依存するからだ。これを確実にするためには、電子ノイズを除去するフィルタを実装する必要がある。この作業はNASAの天体物理学部門が監督し、HWOを可能にするためにDMの性能をさらに向上させる技術ロードマップを準備している。

この記事は、氏によって執筆され、Universe Todayに掲載されたものを、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)に則り、翻訳・転載したものです。元記事はこちらからお読み頂けます。

コメントを残す