IBMは、2022年に同社が以前公開したロードマップの通り、433量子ビットのQPU(量子プロセッサ)である「Osprey」を発表した。このOspreyは、前世代の「Eagle」QPUにおける127量子ビット数から、実に3.4倍という大きな飛躍を遂げている。

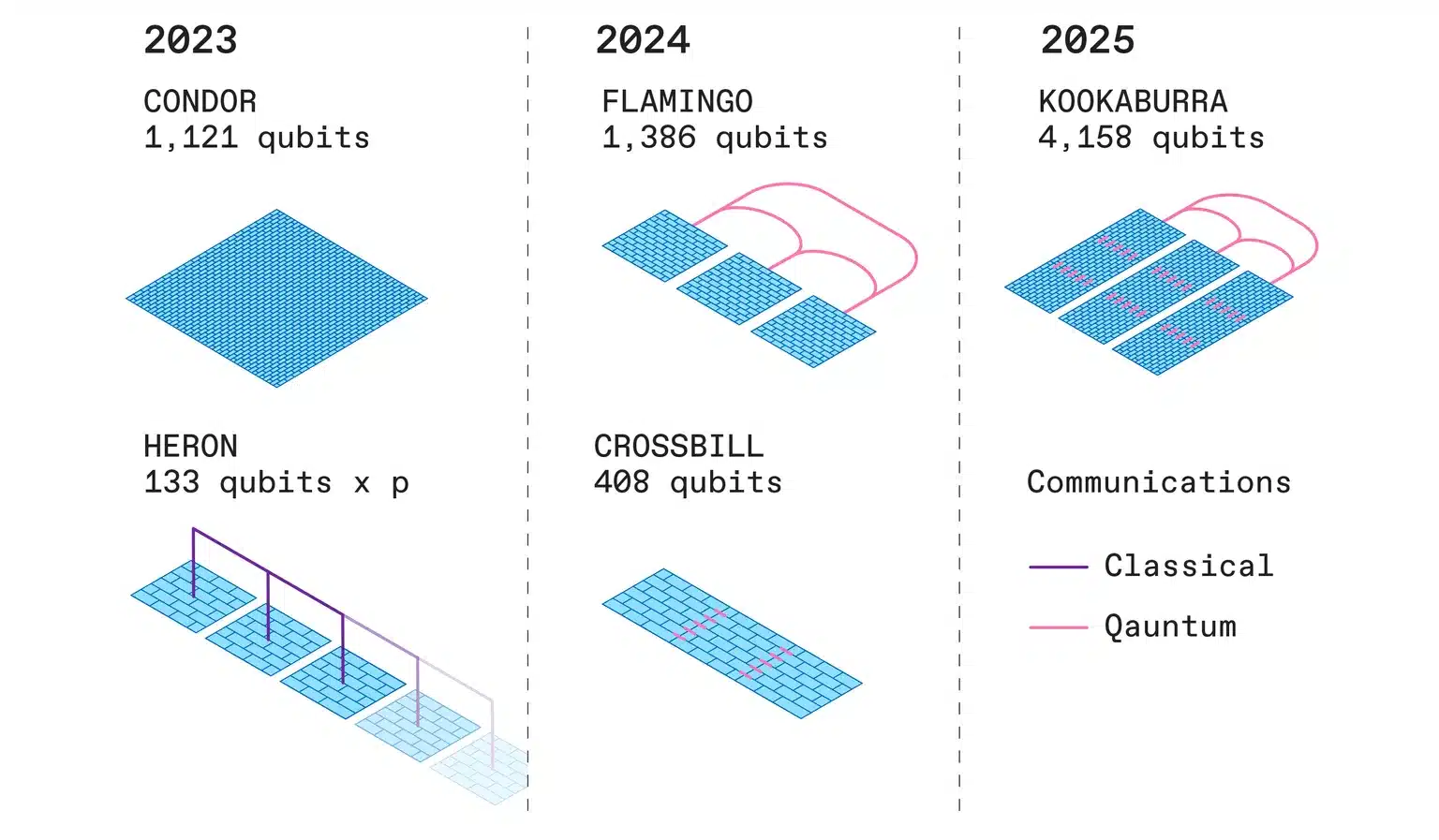

だが、もちろん同社の量子コンピューティングにおける歩みはこれで終わりではない、同社が既に公開しているロードマップでは、2023年に、1,000量子ビットを超える「Condor」が登場する予定だ。

IBMは、2025年までに4,000量子ビットを超える量子コンピュータの製造を実現するために、モジュラー型QPUの最初の製品であるHeronも、この年に発売される予定だ。

理論的には、量子コンピュータは、古典的なコンピュータが何年もかけて解くような問題を桁違いの速度で解決することが出来るとされているが、今日の量子コンピュータではまだ量子ビットが不足しており、実際にそのような夢の超高速コンピュータの実現には至っていない。また、量子コンピュータに必要な量子もつれ(エンタングルメント)やその他の量子状態は、熱やその他の外的要因などにより、容易にその可干渉性が失われる(デコヒーレンス)という特徴があり、量子ビットの数を増やすことは技術的に非常に困難である。

だが、そんな中、IBMは着実に量子ビットの数を増やしてきた。2016年には、誰でも実験できるように、クラウド上に初の量子コンピュータを設置している。これは、それぞれが絶対零度近くまで冷却された超伝導回路である5個の量子ビットを持つ装置である。2019年には27量子ビットの「Falcon」、2020年には65量子ビットの「Hummingbird」、2021年には100量子ビットを超える初の量子プロセッサである127量子ビットの「Eagle」、そして、2022年には433量子ビットの「Osprey」を製作した。

単純な量子ビットの数だけで言えば、D-Wave Systemsは2020年に5,000量子ビットのシステムを発表しているが、これはアニーリング型量子コンピュータという、組み合わせ最適化問題の解決に特化したシステムであり、既存のコンピュータを置き換えるような「汎用量子コンピュータ」ではない。IBMはその点で、D-Waveのシステムとは異なるゲート型量子コンピュータであり、同社が2023年に計画している「Condor」は世界最大の汎用量子プロセッサーとなる予定だ。

IBMの量子インフラ担当ディレクターであるJerry Chow氏は、「1,000量子ビットは、我々が本当に統合できるものの限界を押し広げるものです。Eagleから始まったこの戦略では、読み出しと制御に必要な配線やその他のコンポーネントをそれぞれの層に分離することで、量子ビットを破壊から守り、より多くの量子ビットを組み込むことができると研究者は述べています。規模を拡大するにつれて、『これはこの上に置いていい、これは置いてはいけない、このスペースはこのタスクに使っていい』という設計ルールがわかってきます」と述べている。

「Condor」は世界最大の汎用量子プロセッサとなる

ここで、IBMのロードマップを見てみよう。同社が2023年に計画しているのは「Condor」だけではなく、もう一つあり、それが「Heron」と呼ばれる量子プロセッサーだ。だが、Heronは、133量子ビットしかなく、Condorは愚か、今年発表されたOspreyに比べても量子ビット数が少ない。なぜ後継機の方がスペックが低いのか疑問に思われるかも知れない。これは、それぞれの量子プロセッサーの用いられ方の違いが現れている。

Condorが量子ビットの接続に固定結合アーキテクチャを採用しているのに対し、Heronでは、量子ビットを運ぶ超伝導ループの間にジョセフソン接合を追加する調整可能結合アーキテクチャを採用する予定である。ジョセフソン接合とは、2つの超伝導体(例えばアルミニウム)に絶縁体(例えば酸化アルミニウム)の薄膜が挟まれた構造のことをいう。絶縁体は本来は電気を通さない。しかし、ジョセフソン接合ではトンネル効果によって絶縁体に超伝導電流が流れる。この方式は、量子ビット間のクロストークを低減し、処理速度の向上とエラーの低減を実現する。(Googleはすでに、53量子ビットのSycamoreプロセッサーでこのようなアーキテクチャを採用している)。

さらに、Heronプロセッサは、互いにリアルタイムの古典的な通信ができるように設計されている。この古典的なリンクでは、量子プロセッサーの計算能力をもたらす量子もつれが、Heronチップ間では起こらない。しかし、この古典的なリンクによって、量子コンピュータが古典コンピュータから支援を受けることができる「回路編み」技術が可能になる。

この量子コンピュータに古典的システムを組み合わせて使う方法の1つとして、IBMの研究者たちは、「Entanglement Forging」と呼ばれる技術を開発した。この方法では、量子系を2つに分割し、それぞれを量子コンピュータ上で別々にモデル化する。そして、古典コンピュータを使って、両者の間のもつれを計算し、モデルを結合させる方法である。これによって、分子などの量子系を、通常必要とされる量子ビットの半分の数でシミュレートできることに成功している。

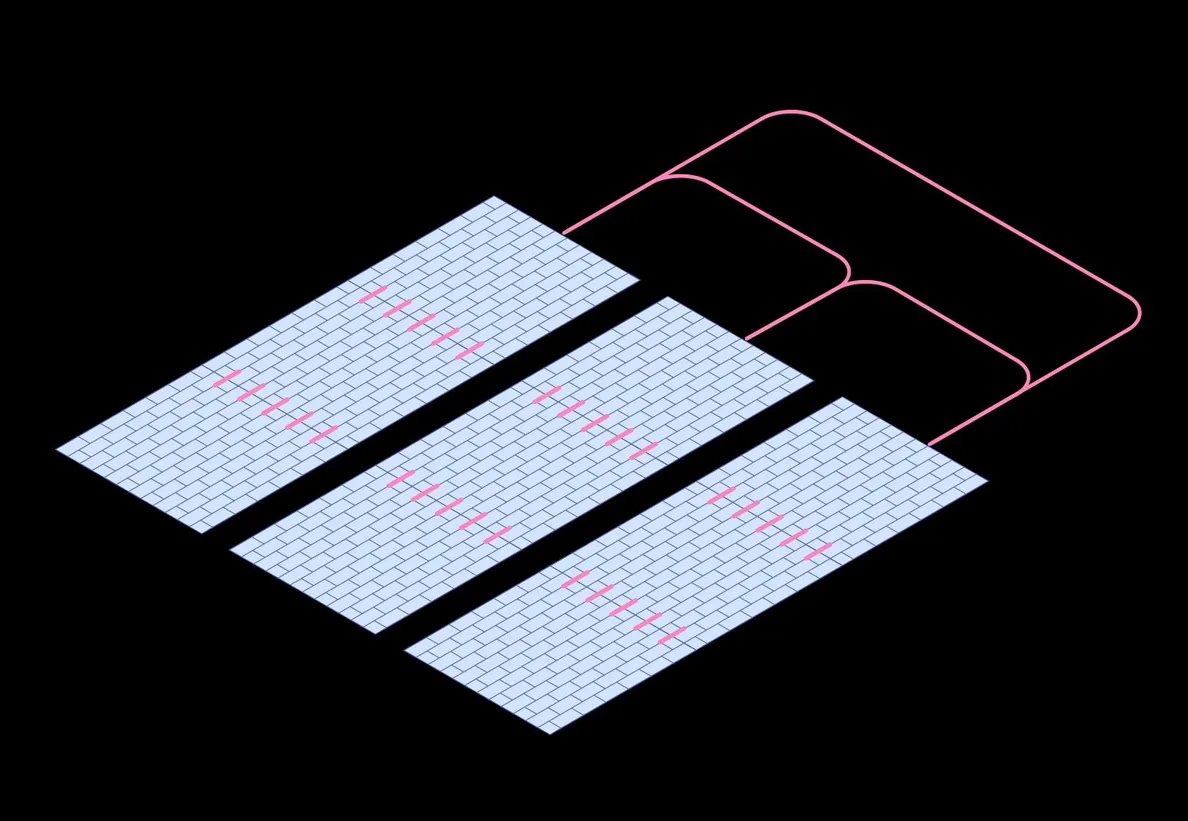

このような古典的なプロセッサ間のリンクは有用だが、IBMの最終的な目標はにこれに取って代わることだ。2024年には、3つのマイクロチップを短距離量子通信リンクで結合した408量子ビットのプロセッサ「Crossbill」と、長さ約1mの量子通信リンクで結合した462量子ビットのモジュール「Flamingo」を1,386量子ビットのシステムとして発表することを目指している。これらの接続実験が成功すれば、IBMは2025年に1,386量子ビットの「Kookaburra」モジュールを発表し、短距離および長距離量子通信リンクによって3つのモジュールを結合して4,158量子ビットのシステムとすることを目指している。

IBMのソフトウェアにおける飛躍

2023年、IBMは開発者が量子コンピューティングと古典コンピューティングをクラウド上で一体的に利用できるよう、コアソフトウェアの改良も計画している。「我々は、量子中心のスーパーコンピューターがどのようなものであるかの土台を築いています。量子プロセッサーは、完全に統合されたものではなく、緩やかに集約されたものと考えています」。このような枠組みは、量子のハードウェアとソフトウェアが経験するであろう絶え間ないアップグレードに対応するために必要な柔軟性を付与すると、Chow氏は説明している。

2023年、IBMは量子ソフトウェア・アプリケーションのプロトタイピングを開始する予定とのことだ。2025年までには、機械学習、最適化問題、自然科学、そしてそれ以外の分野でもそのようなアプリケーションを導入する予定だという。

研究者たちは最終的に、量子プロセッサーが犯しやすい誤りを補うために、量子エラー訂正を利用することを望んでいる。この方式では、量子データを冗長な量子ビットに分散させ、有用な論理量子ビット1つに対して複数の物理量子ビットを必要とする。その代わり、IBMは2024年から、こうした誤りを未然に防ぐためのエラー緩和スキームをプラットフォームに組み込む予定だ。

- 参考文献

- IBM: Expanding the IBM Quantum roadmap to anticipate the future of quantum-centric supercomputing

- IEEE Spectrum: AN IBM QUANTUM COMPUTER WILL SOON PASS THE 1,000-QUBIT MARK

- PRX Quantum: Doubling the Size of Quantum Simulators by Entanglement Forging

- NVIDIA: QPUとは何か?

- J-Stage: ジョセフソン接合を用いた量子ビット(PDF)

- Q-Media: 加速する超伝導量子コンピュータ開発: 量子コンピュータ工学の創生

コメントを残す