何世紀も前にミイラ化した「人魚」は、動物のパーツを組み合わせたおぞましい人形であることが最近明らかになったが、新しい知見によれば、これまで考えられていたよりもさらに奇妙なものであることが判明した。

2022年、研究者たちは、岡山県にある日本の寺院の中で、密閉された木箱の中に横たわる、長さ約12インチ(30.5センチ)の人魚のミイラを発見した。当時、研究者たちはこの人魚を、猿の胴体と頭部を、首を切られた魚の胴体に縫い付けたものだと考えていた。

昔話に登場する人魚(人間の頭を持つ魚のような生き物で、病気を治し長寿になると言い伝えられている)に似たこのミイラは、40年以上前に保管される前に、寺院のガラスケースに展示され、人々の信仰を集めていたそうだ。ミイラの箱の中に入っていた手紙には、この標本は1736年から1741年の間に漁師によって捕らえられたと書かれているが、おそらく、健康増進や長生きを望む富裕層に売るためのデマとして、作られたものであろう。

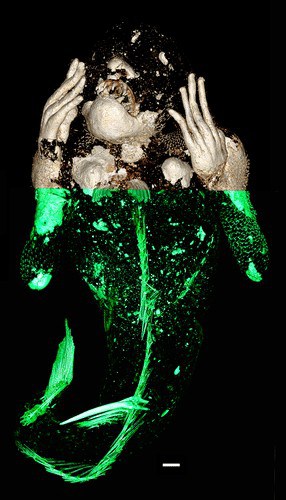

倉敷芸術科学大学の研究者たちは、2022年2月初旬に(寺の住職の許可を得て)この人魚を手に入れ、X線やCT(コンピュータ断層撮影)スキャン、放射性炭素年代測定、電子顕微鏡、DNA分析などさまざまな技術を使って、この不気味な人工物の研究を開始した。

2月7日、研究チームはついにプレスリリースで、その結果を発表した。そして、人魚について判明したことは、予想以上に奇妙なことだ。

その結果、人魚の胴体はサルのものではなく、布、紙、綿などで構成されていることが明らかになった。木や金属の心材は無い。首の奥と下半身に金属製の針があり、それで支えられているようだ。

しかし、胴体は他の動物から剥がしたもので覆われていた。腕、肩、首、頬は哺乳類の毛とフグと思われる魚の皮で覆われている。人魚の顎と歯も肉食魚のものと思われ、爪はケラチン製で、実在の動物のものと思われるが、正体不明であった。

人魚の下半身は魚の一種で、おそらくニベ科の魚のようだ。ニベ科の魚は、浮力を調整するための水嚢でクチバシを鳴らす。

研究者らは、この人魚から完全なDNAを特定することはできなかったが、鱗の放射性炭素年代測定から、1800年代初頭までさかのぼることができたという。

この新しい分析によれば、この人魚は人々を騙すために作られた可能性が高い、と研究者は書いている。しかし、この人魚を作った人たちは、この偽物の人魚を作るのに、予想以上に多くの労力を費やしたことも明らかになった。

日本で発見された「人魚」は他に14体あり、研究チームは今後、他の人魚の分析も行い、比較検討したいとしている。

論文

参考文献

- 倉敷芸術科学大学: 人魚ミイラの実態解明/圓珠院所蔵『人魚のミイラ』研究最終報告

コメントを残す