天文学者にとって、光学(可視光)望遠鏡では見えにくい天体や現象を撮影することは大きな課題の一つだ。この問題を解決するために、複数の望遠鏡で光を集め、その光を合成して画像をつくる「干渉計」という技術がある。

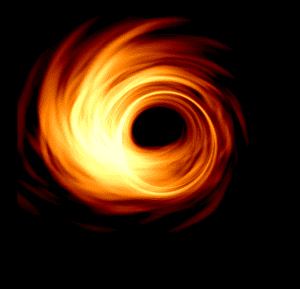

例えば、イベントホライズンテレスコープは、世界中の天文台の協力を得て、M87銀河の中心にある超巨大ブラックホール(SMBH)や、天の川の中心にある射手座A*の画像を初めて取得した。

しかし、古典的な干渉計では、観測所間の光回線の維持が必要であり、そのために制約が生じ、コストが大幅に上昇する可能性がある。今回、宇宙物理学者と理論物理学者の研究チームは、この限界を量子力学によって克服する方法を提案した。光回線に頼るのではなく、量子もつれの原理を利用して、観測所間で写真を共有する方法を提案している。この技術は、いつの日か「量子望遠鏡」につながる可能性のある、成長中の研究分野の一部だ。

この研究は、ブルックヘブン国立研究所(BNL)とストーニーブルック大学(ニューヨーク州ニューヨーク市)の研究者によって実施された。また、アラブ首長国連邦を拠点とする理論物理学者で独立研究者のStephen Vintskevich氏が追加支援を行った。今回の研究成果を記した論文は最近オンライン公開され、現在、科学雑誌『Optica』への掲載に向けて審査中だ。

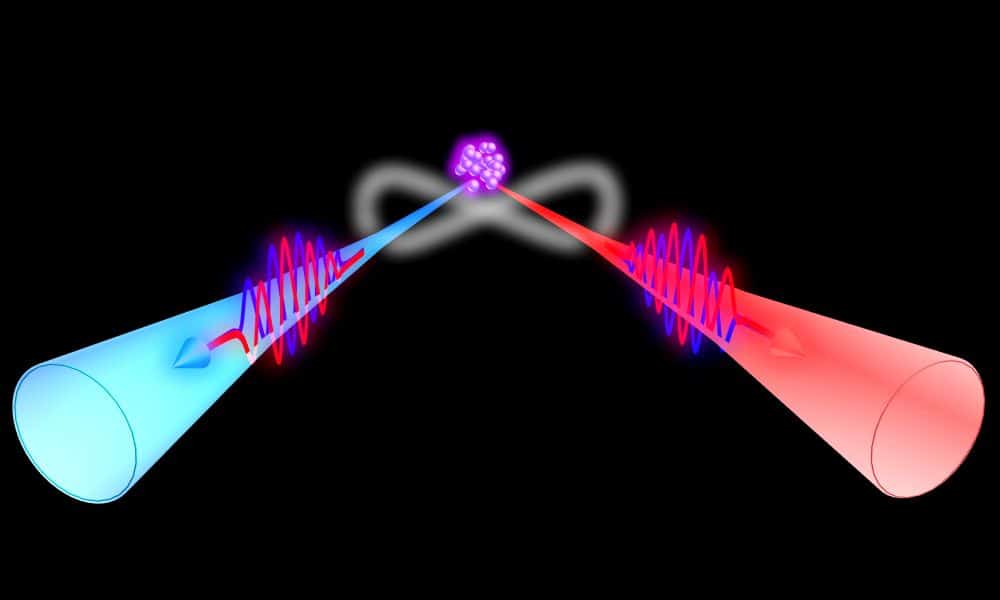

古典的なマイケルソン干渉計では、光線を分割し、一方を固定鏡に、もう一方を可動鏡に当てる。反射した光束を再び合わせると、干渉縞ができる。

天文学の分野では、この2本のビームをある程度離れた2台の望遠鏡で集光する(基線干渉計と呼ばれる)。しかし、古典的な干渉法は、その有効性にもかかわらず、いくつかの制約を受けている。BNLの天体物理学者で、この論文の共著者であるAndrei Nomerotski氏は、Universe Todayに電子メールで説明した。

「干渉法は、望遠鏡の有効口径を大きくし、角度分解能や天体観測の精度を向上させるための方法です。ここでの主な困難は、光子の位相を保持するために、光子の波長よりもはるかに小さいはずのこの光路の安定性を非常に高い精度で維持することです。このため、実用的なベースラインは数百メートルに制限されます。」

量子天文学を目指す

近年、量子力学の原理を利用した次世代天文学の可能性が研究されている。その基本的な考え方は、建設や維持に費用のかかる物理的な接続をせずに、観測所間で光子を転送することができるというものである。量子もつれとは、物理的な距離が離れていても、粒子が相互作用し、同じ量子状態を共有する現象のことで、これを利用することが鍵になる。

量子望遠鏡は、当初、ウォータールー大学ペリメーター理論物理学研究所および量子コンピューティング研究所のDaniel Gottesman、Thomas Jennewein、Sarah Crokeらによって提案されたものであった。

BNL主導のチームが提案した干渉計は、Gottesman-Jennewein-Croke(GJC)提案とNarrabri Stellar Intensity Interferometer(NSII)の特徴を借りている。Nomerotski氏は述べている。

「この提案では、もつれた光子の光源を用い、2つのステーションでの光子数の相関を利用することで、光子の位相安定性の問題をほとんど取り除くことに成功しました。強度干渉計は、HBT(Hanbury Brown-Twiss)効果による光子の束縛を利用した手法で星の直径を測定するために使用される。今回の計画では、同じ効果(位相に依存する部分のみ)を利用して、かなりの角度で離れている2つの星間の開口角を測定しています。一方、Nomerotskiは、2番目の星は1番目の星にとってコヒーレントな光子の発生源とみなすこともでき、それゆえ、Gottesman-Jennewein-Croke 提案へのリンクです。」

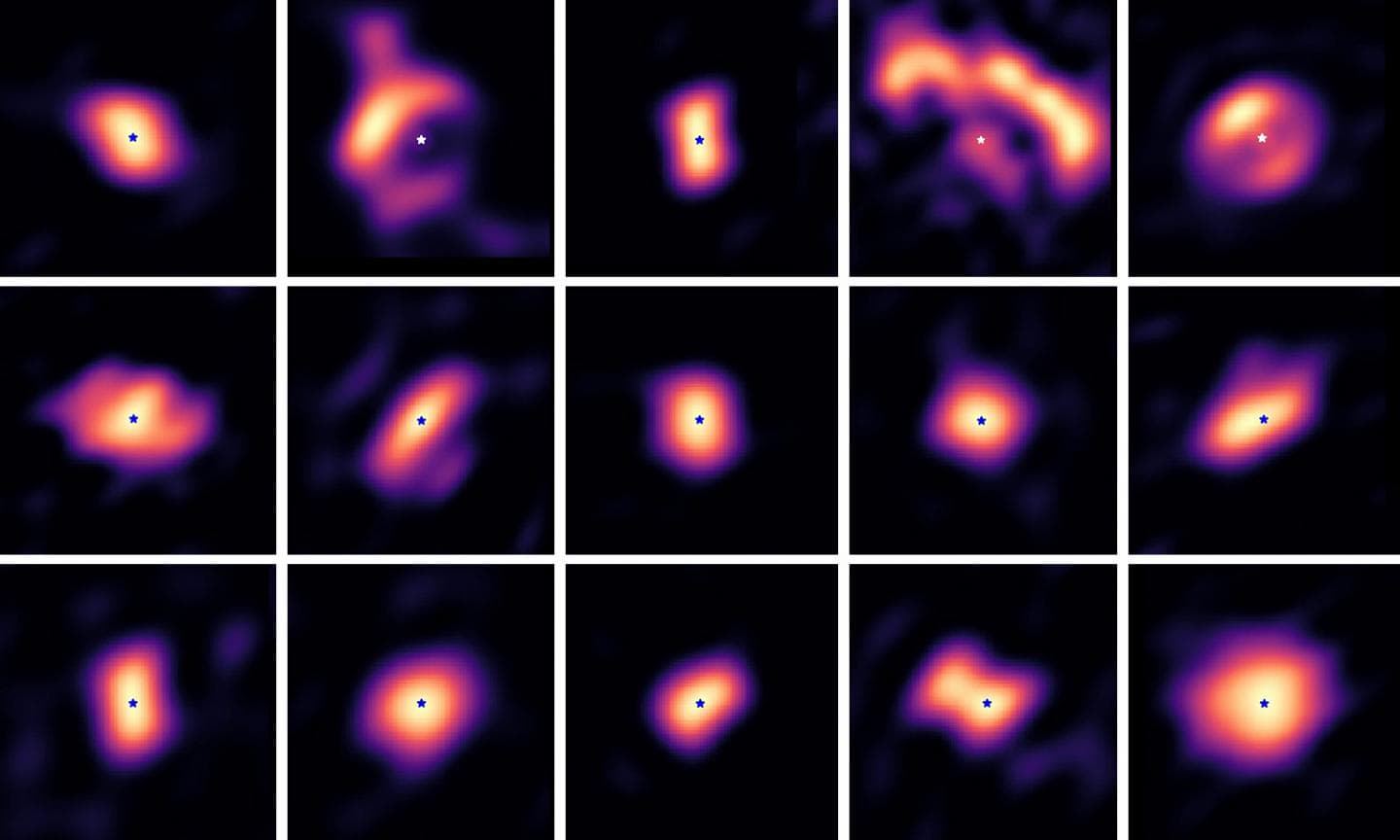

チームは現在、両方の選択肢を含むような物理的記述を開発中である、とNomerotski氏は言う。これは、「ノイズの多い」環境下で量子情報を処理するための複数のステーションや量子プロトコルに一般化できる可能性がある。研究チームは、このコンセプトを検証するため、2つのアルゴンランプの狭いスペクトル線(2つの星を模擬)を利用した2光子干渉計のベンチトップ版を製作した。研究チームは、これまでの理論研究に基づく予測どおり、HBTのピークとチャネルの相関に注目し、その光子位相への依存性を測定した。

この技術の主な利点は、望遠鏡の角度分解能(物体の細部を識別する能力)の向上である。しかし、Nomerotski氏が説明するように、長期的なメリットは計り知れないものになる可能性がある。

「天体観測の精度を大幅に向上させることで、多くの科学的機会を得ることができます。例えば、ブラックホール降着円盤の直接撮像による重力理論の検証、精密視差、宇宙距離計、マイクロレンズ現象、太陽系外惑星、特異運動、暗黒物質、その他です。」

「もちろん、これらはすべて長期にわたるものであり、原理実証や、重要なこととして現在達成可能なものよりも感度を向上させることが必要です。これらの改善は、当初のGJC提案にあったような量子ネットワークや量子中継器の開発の進展に依存しています。この開発の多くは、現在、全く異なる目的のために企業によって推進されており、良い進展が見られるので、近い将来、現実になる可能性があります。」

この2光子干渉計の提案は、近年、量子望遠鏡に関する多くの提案のうちの1つだ。他の例としては、MITのチームが干渉計と量子テレポーテーションを組み合わせることで、(大きな鏡を使わずに)観測所の解像度を劇的に向上させるという提案を行っている。また、最近では、STIRAP(Stimulated Raman Adiabatic Passage)と事前分散もつれを組み合わせて、地球サイズの仮想超長基線干渉法(VLBI)望遠鏡を作るというアイデアもある。

これらの量子技術は、これまでアクセスできなかった波長での観測を可能にし、ブラックホールや太陽系外惑星、遠くの星の表面などをより詳細に研究することができるようになる。また、量子コンピュータの技術を成熟させる努力が続けられているため、量子天文学のような他の研究分野への応用も期待されています。と、Nomerotski氏は付け加えた。

「この分野には、さまざまな興味深いコンセプトのアイデアがありますが、そのほとんどは理論的なもので、したがってかなり未来的なものです。私たちの研究は、このアプローチの実験的な難しさに取り組んでいる数少ないものの1つであると考えており、そこでは良い進展がありました。私たちの何人かは、6月にデンバーで開催されるQuantum 2.0会議の前に、これらのアイデアをブレインストーミングするための1日ワークショップ、コンパニオンミーティングを開催する予定です。」

この記事は、MATT WILLIAMS氏によって執筆され、Universe Todayに掲載されたものを、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)に則り、翻訳・転載したものです。元記事はこちらからお読み頂けます。

論文

研究の要旨

古典的な光学干渉計では、望遠鏡のステーション間でライブで位相の安定したリンクを維持する必要がある。また、ベースラインの制限により、達成可能な角度分解能が制限される。ここでは、天体観測のための新しいタイプの2光子干渉計について述べる。これは、2つの別々の天空光源からの光子を使用し、ステーション間の光リンクを必要としない。このような技術により、干渉計のベースラインの大幅な延長が可能になり、その結果、天体測定の精度が向上し、天体物理学の多くの分野で恩恵を受けることが期待される。我々は、2光源干渉計のベンチトップ型アナログ版をテストし、2つの熱光源からの光子対の検出において、理論予測と一致する相関的な挙動を明確に観測した。この研究は、将来の天体観測における新たな可能性を開くものである。

コメントを残す