GoogleのAI搭載検索への取り組みがついに始まった。Googleは今朝、Google Search Generative Experience(SGE)とその他のSearch Labsへのアクセスを米国で開始すると発表した。まだの方は、ウェイティングリストに登録し、順番を知らせるメールが届くまで待機しておく必要がある。

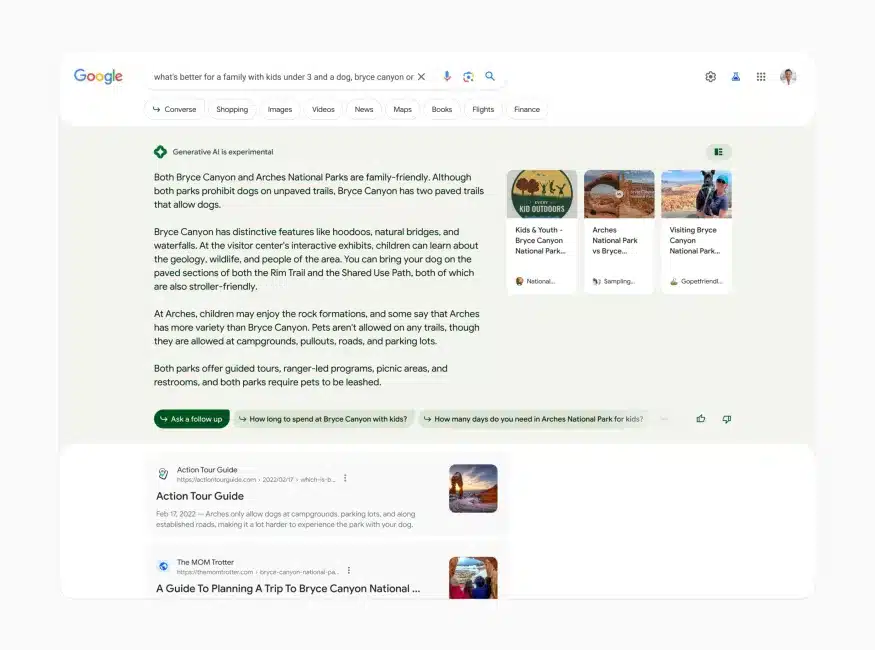

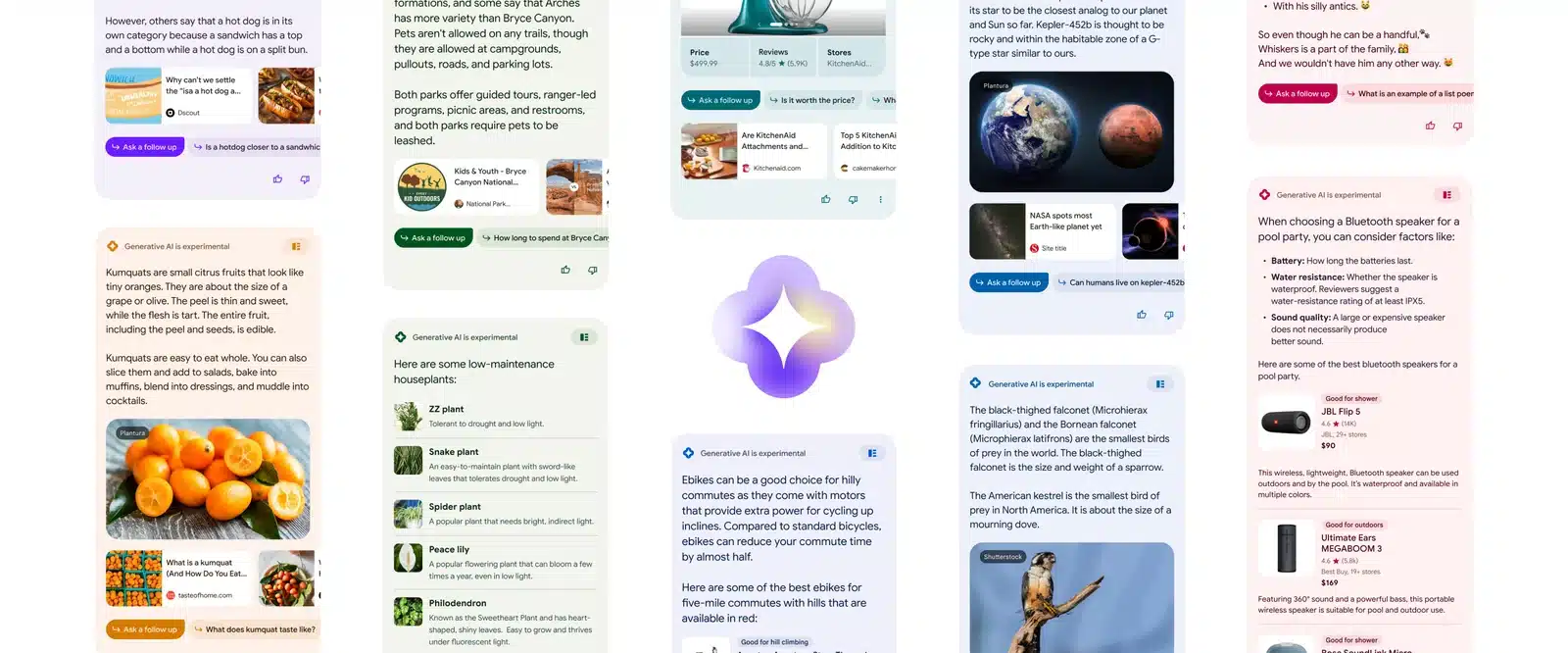

今月上旬のGoogle I/O 2023で発表されたGoogle SGEは、従来の検索体験に会話型AIを導入するものだ。Googleの新たなAI搭載検索は、Bingのように独立したチャットボットフィールドではなく、慣れ親しんだお馴染みの検索バーを使用する。生成AIの結果は、検索バー(およびスポンサード結果)のすぐ下、標準的なWeb検索結果の上に新たに設けられた影付きのセクションに表示される。一方、AI結果の右上にはスナップショットを拡大できるボタンがあり、ソースとなる記事を示すカードが追加される。最後に、結果の下にあるボタンをタップすると、フォローアップの質問をすることが出来るといった形だ。

Googleは、スナップショットを「検討すべき重要な情報と、より深く掘り下げるためのリンク」と表現している。これは、あなたがすでに知っているGoogle検索に(多少)シームレスに注入されたBardののようなものだ。

さらに、Googleは、Code TipsやAdd to Sheetsを含む他のSearch Labsへのアクセスを開放している(どちらも現時点では米国限定だ)。Code Tipsは、「大規模な言語モデルの力を利用して、コードをより速く、よりスマートに書くためのポインタを提供する」ものだ。プログラミング言語(C、C++、Go、Java、JavaScript、Kotlin、Python、TypeScript)、ツール(Docker、Git、shell)、アルゴリズムに関するハウツー質問を開発志望者ができるようになっている。一方、Add to Sheetsは、その名の通り、検索結果をGoogleの表計算アプリに直接挿入することが出来る。検索結果の左側にあるSheetsアイコンをタップすると、最近作成したドキュメントのリストが表示されるので、結果を添付するドキュメントを選択する。

現時点では、これらの機能はまだ米国限定であり、日本を始めとしたその他の地域への拡大時期は不明だが、Bardの展開が予想よりも早かった事もあり、日本のユーザーもそれほど待つ必要はないかも知れない。

Source

コメントを残す