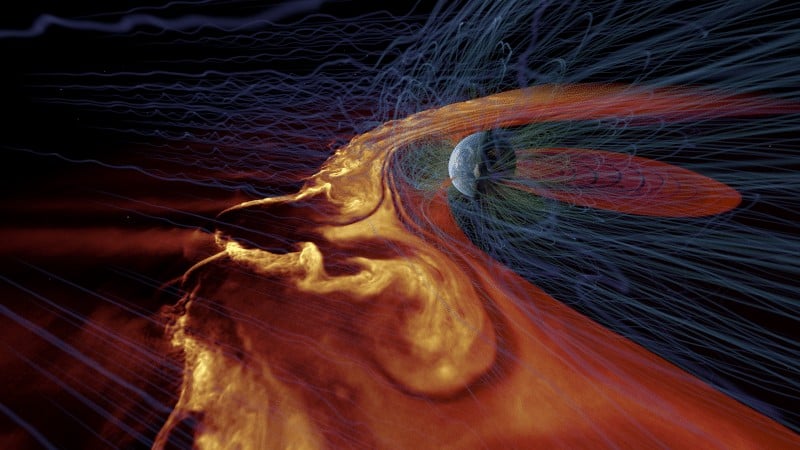

地球上に生命が存在するのは、強い磁場のおかげだ。この目に見えないベルトは、太陽から放出され続ける高電荷粒子が私たちの惑星の大気が剥ぎ取られるのを防いでくれているのだ。もし磁場がなかったら、火星と同じように人が住めなくなってしまうだろう。

磁場のヒントを見つけることは、他の太陽系にある居住可能な太陽系外惑星を探す上で、最も重要な点の1つとなり得る。この領域で、科学者は磁場を持つ可能性のある有望な候補を発見したが今回明らかになった。

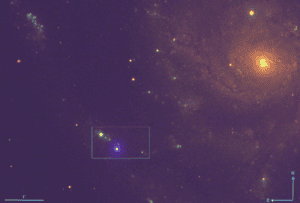

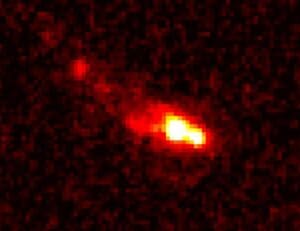

地球から約12光年離れた小さな赤色矮星を周回するYZ Ceti bが、太陽系の外にある岩石質の地球サイズの有望な世界であることが突き止められたのだ。

この2つは、惑星が恒星の近くを公転し、わずか2日で1周することから選ばれた。YZ Cetiから発信される繰り返し電波を、徹底的な観測の結果、発見することができた。

この研究は、コロラド大学ボールダー校のSebastian Pineda氏とバックネル大学の助教であるJackie Villadsen氏が主導し、米国国立科学財団の国立電波天文台が運営する電波望遠鏡、Karl G. Jansky Very Large Arrayの観測結果を用いて行ったものだ。

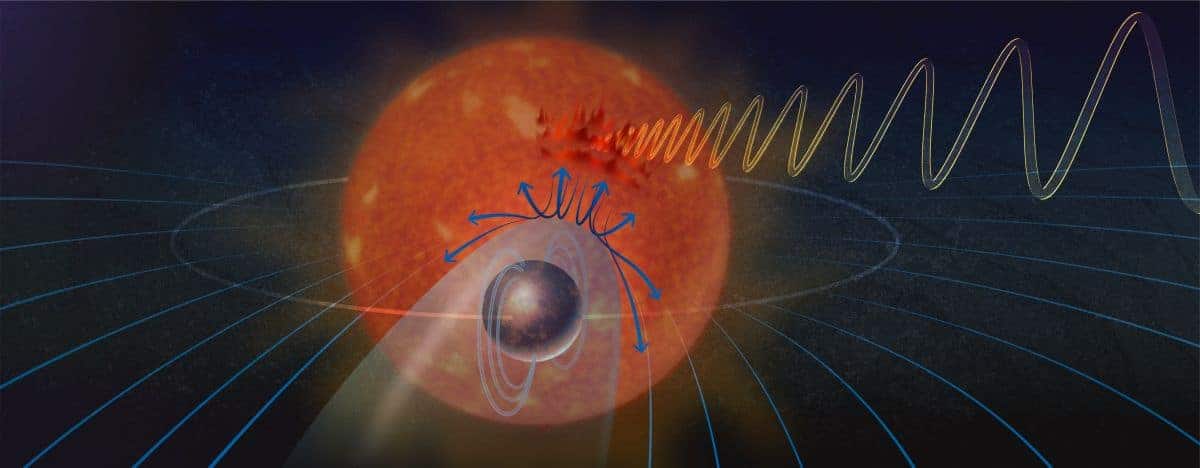

研究チームは、この太陽系外惑星の磁場と恒星との間の粒子相互作用の結果として、電波信号が発生している可能性があると仮定している。この惑星は恒星の近くを公転しているため、強力な電波を放ち、それを地球から観測することができたのだ。

しかし、この近さが珍しい現象を引き起こしている。YZ Ceti bは恒星の周りを非常に近く回っているため、太陽系外惑星は帯電した物質を恒星の方に「突っ込む」のだ。惑星の磁場は、帯電したプラズマを恒星に向かわせる。その結果、高エネルギー粒子が星の磁場と接触し、星にオーロラが発生するのだ。

このことは、記録された電波が星のオーロラから来たものであることを示唆している。研究者は、電波のパワーを測定することで、この星の磁場の強さを推定することが出来る。

「私たちは実際に星のオーロラを見ているのです。もし惑星に大気があれば、その惑星にもオーロラがあるはずです」とPineda氏は声明で述べている。

しかし、この恒星オーロラがYZ Ceti bに起因するものであるかどうかは、100%確実ではない。このオーロラが、恒星自体の特徴ではなく、岩石質の惑星の磁場によるものであることを確認するためには、さらなる観測が必要だ。しかし、研究チームは、この発見が、居住可能な異星人の惑星を探す上で、将来のブレークスルーにつながる可能性があると楽観視している。研究チームは、実際の電波源を確認するため、さらなる追跡調査を行う予定だそうだ。

「新しい無線設備がたくさん稼動し、将来的に計画されているのです。これが本当に起こっていることを示せば、もっと計画的に行えるようになるはずです。私たちはその始まりにいるのです」と、Pineda氏は今後の展望を語る。

もしこれが、地球サイズの太陽系外惑星の周囲で磁気SPIを初めて検出したことになれば、科学者が他の恒星のハビタブルワールドを探すのに役立つかも知れない。ただし、液体の水や生命が存在する可能性が高いと考えられている、恒星のハビタブルゾーンにある岩石質の惑星は、軌道が非常に大きいため、磁気のサインを探すのは難しいだろう。

しかし、今回の研究では、地球と同じような大きさの磁気シールドされた惑星を含む星系から、どのようなシグナルが見られるかを示す可能性があることがわかった。Pineda氏は、「時間をかけて練習すれば、他の惑星に生命が存在する可能性を評価するための幅広いアプローチの一環として、科学者たちは興味深いターゲットに狙いを定めることができるかも知れません」と語った。

論文

- Nature Astronomy: Coherent radio bursts from known M-dwarf planet-host YZ Ceti

参考文献

- National Science Foundation: Do Earth-like exoplanets have magnetic fields? Far-off radio signal is promising sign

- via Vice: A Repeating Radio Signal Is Coming From Another Planet, Scientists Say

研究の要旨

星と惑星の磁気的相互作用(SPI)を観測することは、太陽系外惑星の磁場を決定する上で有望である。アルフベニックSPIのモデルでは、M矮星に近接する地球型惑星が検出可能な恒星電波放射を誘発し、特定の惑星軌道位置で観測可能な強い偏光コヒーレント放射のバーストとして現れることが予測されている。この惑星は、2日周期で公転する地球型惑星のコンパクトな系を宿している。YZ Ceti bの似たような軌道位相で2つのコヒーレントバーストが発生しており、その軌道位相付近でバーストが発生する確率が高いことが示唆された。アルフベニックSPIと比較して、この星系の磁気圏環境をモデル化したところ、YZ Ceti bは電波検出のフラックス密度に十分なパワーを与えることができると判断した。しかし、低速回転体における非惑星誘起のコヒーレント電波バーストが十分に特徴づけられていない限り、恒星の磁気活動を除外することはできない。したがって、YZ Cetiは電波SPI系の候補であり、長期的な観測対象としてユニークな可能性を持っている。

コメントを残す