「Globe at Night(グローブ・アット・ナイト)」と呼ばれる市民科学活動から、人類に悲痛な知らせが届いた。私たちの人工的な光は、より多くの人々にとって夜空をかき消しているというのだ。しかも、それは想像以上に急速に進行している。

Globe at Nightは、米国国立科学財団のNOIRLabが運営する国際的な市民科学プロジェクトである。光害について、そしてそれが夜空の見え方にどのような影響を及ぼしているかについての認識を高めている。Globe at Nightの観測データをもとにした新しい研究論文によると、過去11年間、平均的な夜空は毎年10%ずつ人工光で明るくなったことが判明した。そして、人工の光が明るくなるにつれて、より多くの星が見えなくなりつつあるのだ。

論文は「Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars from 2011 to 2022」で、科学誌『Science』に掲載された。筆頭著者は、ドイツ地球科学研究センターのChristopher Kyba研究員だ。

人工光の導入は、おそらく人類が環境に対して行った最も劇的な変化である。

Christopher Kyba – ドイツ地球科学研究センター

晴れた夜には数千個の星を見ることができるはずだ。天の川の大きな弧を見ることもできる。だが、それがだんだん難しくなってきているのだ。人工照明が増えたことが原因だが、人工衛星で測定するのは難しい。人工光は水平方向に広がっているものが多く、人工衛星ではうまく計測できないのだ。

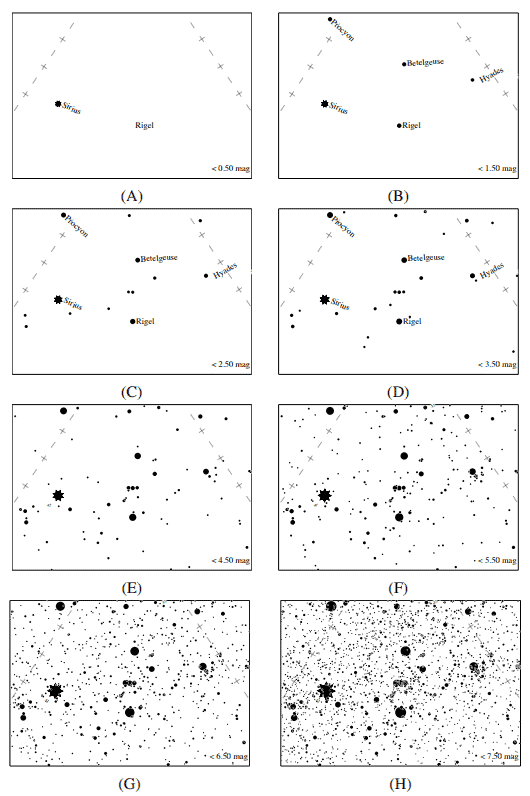

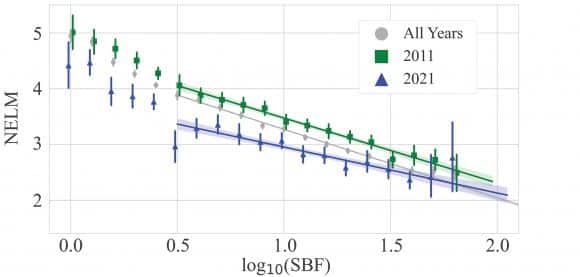

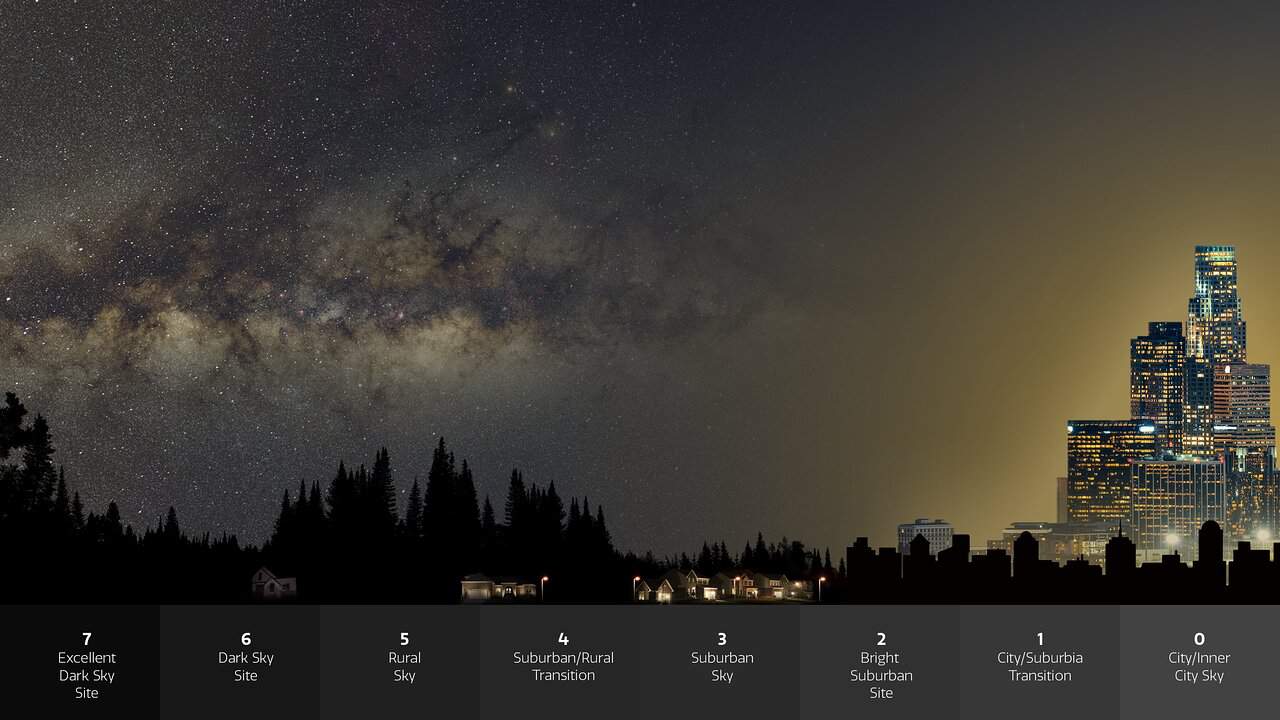

この論文の著者は、「Globe at Night」に参加した市民科学者からデータを入手した。参加者は、夜空の見え方を標準的な画像と比較して評価した。画像は、参加者が地球上のどこにいても見える夜空を表示するように校正され、光害の増加を模して、星が徐々に少なくなるようなグラデーションで表示されている。参加者は、自分の実際の見え方に最も近い画像を選んだ。このデータから、肉眼限界等級と呼ばれるものが推定される。これは、ある天体が見えるためには、どれくらいの明るさが必要かを示している。

この研究により、私たちの光害の拡大が深刻な影響を及ぼしていることが明らかになった。世界中の約30%の人、アメリカでは約80%の人が天の川を見ることができなくなったのだ。これは、科学者が考えていたよりも速いスピードで変化している。しかし、彼らは人工衛星のデータに基づいて結論を出しており、地表の光による輝きを測定するのに苦労しているのだ。夜の地球は地上からデータを集めており、この研究は警鐘を鳴らすものだ。

ヨーロッパで戦争が激化し、人類が気候変動に直面している今、夜空の変化はあまりインパクトがないように思われるかも知れない。しかし、そこには何か切なさと悲しさがある。夜空は、人類の自然・文化遺産の一部なのだ。そしてそれは、私たちの目の前で消えていく。

しかし、これは人類と夜空との瞑想的な関係以上のものであり、有史以前から続いているものなのだ。人工照明の増加は、人間の自然な昼夜のサイクルと衝突し、人間の睡眠サイクルに悪影響を及ぼす可能性がある。また、野生動物も昼夜のサイクルに合わせて進化してきたため、野生動物にとっても迷惑な話だ。人工照明は、ブルドーザーと同じように生息地を破壊するだけでなく、捕食者は光を利用して狩りをし、獲物は暗くして身を隠すので、捕食者と獲物の関係も壊してしまう。また、夜行性の動物が照明のある場所から遠ざかってしまうこともあるのだ。

Darksky.orgのインタビューで、研究責任者のChristopher Kyba氏は、「人工照明の導入は、おそらく人類が環境に対して行った最も劇的な変化の代表例でしょう」と述べている。「捕食者は光を利用して狩りをし、被食者は暗闇を隠れ場所として利用します。都市部では、曇り空の明るさが200年前の何百倍、何千倍にもなっています。このことが夜行性の生態系にどのような劇的な影響を及ぼしているのか、私たちはまだ知り始めたばかりなのです。」と、説明した。

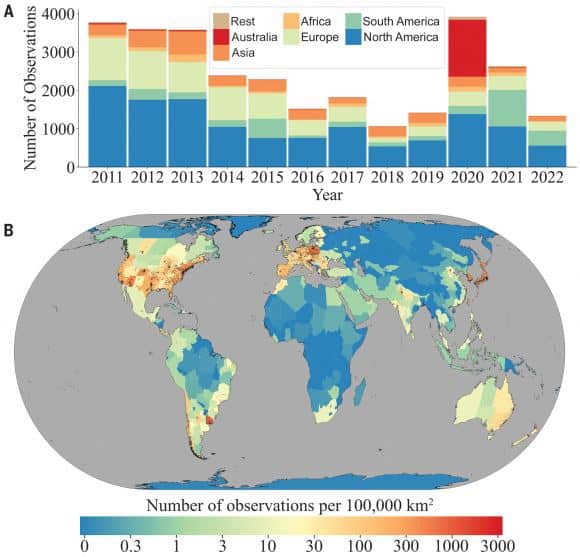

私たちは、より多くの人がより大きな都市に住むようになり、夜空を明るくしていることを直感的に知っている。しかし、これまでデータを集めることは困難だった。そこで登場したのが「Globe at Night」だ。2006年から、恒星の見え方に関するデータを集めている。今回の論文では、2011年から2022年の間にGlobe at Nightに提出された5万件以上の観測データを分析した。

このデータは、私たちが光害の代償として支払っているものをプロットしたものだ。平均的なGlobe at Night参加者では、毎年9.6%ずつ夜空が明るくなっていることがわかる。平均的な人が幼少期を過ごす18年間で、夜空の明るさは4倍にもなっているのだ。これは地球上のすべての場所で当てはまるわけではないので、地方や遠隔地にいる人にとってはそれほど問題ではないだろう。しかし、都市部や都市近郊に住む人々にとっては、さらに顕著な現象であると思われる。

「この変化率では、250個の星が見える場所で生まれた子供は、18歳になる頃には100個程度しか見えなくなります」と、主執筆者のKyba氏は述べている。

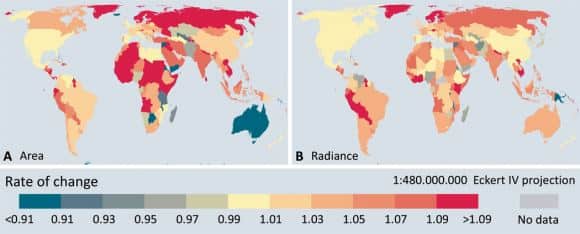

Kyba氏は、人工照明に注目した2017年の研究論文の主執筆者でもある。タイトルは「Artificially lit surface of Earth at night increasing in radiance and extent」で、学術誌『Science Advances』に掲載されたものだ。

照明の問題の中には、技術に関係するものもある。LED街路灯の開発により、よりエネルギー効率の高い照明が誕生し、屋外照明のコストが下がった。しかし、照明のエネルギー効率が下がっても、光は減らない。「歴史的、地理的な背景を問わず、人間はGDPの〜0.7%で買えるだけの人工光を使う傾向がある」と2017年の研究の著者は指摘する。

人類は夜空の下で成長し、そのことは古代文化の証拠からも明らかである。現在も残る古代の建造物は、夜空に浮かぶ天体や季節の移り変わりを意識したものである。これらは古天文学的建造物、古天文学的天文台と呼ばれる。ペルーのマチュピチュ遺跡や中国の高城遺跡など、人と天空がいかに密接な関係にあったかを示す建造物だ。(インカ帝国の人々は、マチュピチュの天文台でプレアデスを観測し、トウモロコシの植え付けのタイミングを計っていたという証拠もある)。

しかし、ほとんどの人類にとって、夜空を通じた自然とのつながりは断ち切られつつある。しかし、すべてが失われたわけではない。夜空をどれだけ大切にするか、どのような政策をとるか、にかかっているのだ。Globe At Nightのプロジェクトは、このような危機的状況を示している点で重要である。

論文では以下の2点が指摘されている。

「この結果から2つの結論が得られました。第一に、屋外照明にLEDが導入されたにもかかわらず(あるいはそのために)、星の視認性が急速に悪化していること。既存の照明政策は、少なくとも大陸や地球規模では、星空光量の増加を防いでいない。第二に、市民科学者による肉眼観測の利用は、衛星データセットを補完する情報を提供する。」

「過去10年間のスカイグローの増加は、暗い空を保護するために、我々の努力を倍加し、新しい戦略を開発することの重要性を強調しています “と、研究の共著者である国立光学天文台のコンスタンス・ウォーカーは述べています。”グローブ・アット・ナイトのデータセットは、空光変化の継続的な評価に不可欠であり、星空を保護するために、可能な限りすべての人が参加することを推奨します。」

論文

- Science: Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars from 2011 to 2022

参考文献

研究の要旨

空に逃げた人工照明が光り、人間や動物が星を見ることができなくなる。人工衛星は上方に放射される光を測定することができるが、LED照明が発するすべての波長や、水平方向に放射される光には感度がない。Kybaらは、市民科学者のデータを用いて、光害が世界中の人間の星空観にどのような影響を与えているかを測定した(FalchiとBaráによる展望を参照)。参加者は、光害のレベルが異なる星空の地図を見せられ、自分の見え方と最も近いのはどれかを尋ねられた。その結果、2011年から2022年までの間に、平均で年間9.6%ずつ夜空が明るくなり、これは8年ごとに夜空の明るさが2倍になることに相当することが判明した。

この記事は、EVAN GOUGH氏によって執筆されUniverse Todayに掲載されたものを、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)に則り、翻訳・転載したものです。元記事はこちらからお読み頂けます。

コメントを残す