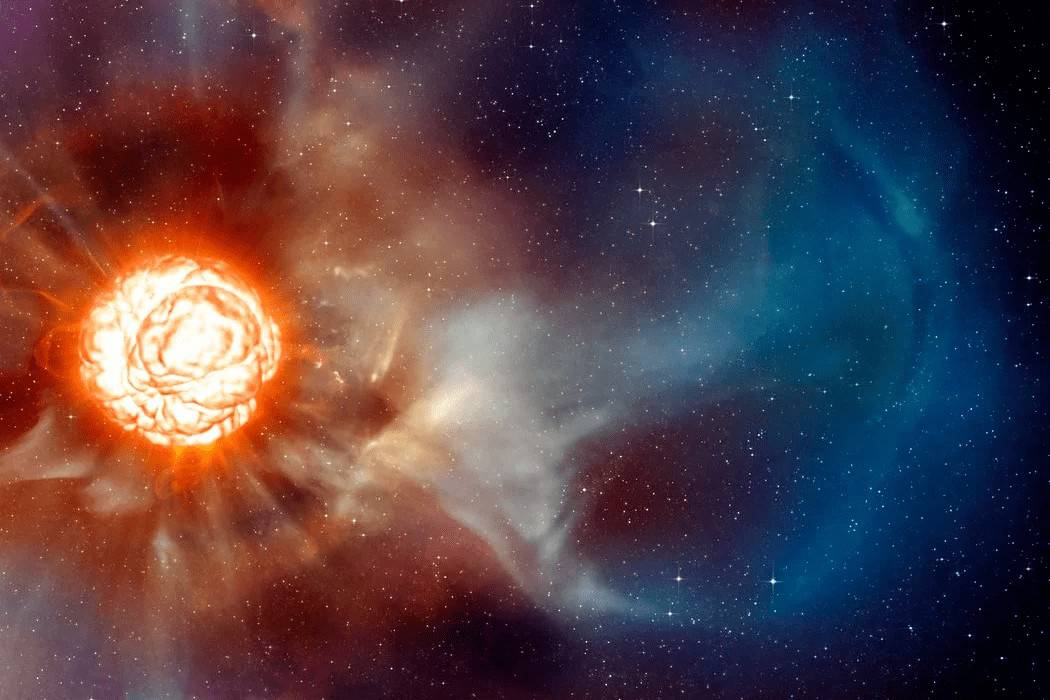

星の寿命に比べれば、人間の一生はかなり短い。ベテルギウス(オリオン座)のような星は、何百万年も生きている。その他の星には何十億年も存在するものもある。私たちは(運が良ければ)100年ぐらいでだろうか。そのため、超新星爆発を起こさない限り、私たちが生きている間、星はあまり変化しないように見える。しかし、20年、30年の期間ではどうだろうか?

- 論文

- 参考文献

- Friedrich-Schiller-Universität Jena : Red Giant Betelgeuse was yellow some 2,000 years ago

ベテルギウスは、その間に明らかな変化を経験している。しかも目に見える形で。そして、その変化は歴史的な記録として残っている。実は、ベテルギウスは何千年にもわたって追跡されてきているのだ。

紀元前1,800年、中国の歴史家・天文学者だった司馬遷は、ベテルギウスが黄色みを帯びた豊かな色をしていることに気づいた。しかしそれは、最近の私たちの目に映る姿とはまったく違っている。私たちが見る夜空では、もっと赤みがかったオレンジ色をしているだろう。

この星の色を記録したのは司馬遷だけではない。歴史的な記録によると、彼が生きた100年後、ローマの観測者ヒギヌスはこの星を土星のような黄色-オレンジ色と表現している。しかし、約2,000年後の紀元2年頃、天文学者クラウディウス・プトレマイオスは「明るく赤みがかった星」であると記している。2,000年の間にずいぶん変わったものだ。そして、それは続いた。16世紀には、天文学者ティコ・ブラーエが、この星がアルデバラン(おうし座)よりもさらに赤いことを指摘した。また、多くの観測者がアンタレス(別の超巨星)の赤さと比較している。

ドイツのイエナ大学の天文学者ラルフ・ノイホイザーによれば、この急激な色の変化は、まさに進化に関するものだという。「ベテルギウスが2千年の間に黄色からオレンジ色へと色を変えたという事実は、理論的な計算と合わせて、それが太陽の14倍の質量を持っているということを物語っています。ベテルギウスは現在1400万歳で、進化の後期段階にあります。約150万年後には、ついに超新星爆発を起こすでしょう。」

ノイホイザーと同僚は、多くの星の観測の歴史的な記録を研究した。彼らはその結論をMNRASに掲載された論文で報告した。ベテルギウスについては、「ベテルギウスの色の変化は、単星の理論的進化モデル(あるいは合併モデル)にとって、新しい厳しい制約となる。ベテルギウスは、赤色巨星分枝の最下部から1000年未満のところに位置する可能性が高く、その前に急激な色進化が起こると予想されます。MIST から得られた進化の軌跡は、その色彩進化と CMD 上の位置の両方と一致し、約 1400 万年前の質量が約 14 Ms であることを示唆しています。」と書いている。

ベテルギウスの老齢化の手がかりは“色”

では、この巨大な年老いた星に何が起きているのだろうか?それは、人間が目で見てその変化を追跡できるほど速く色を変化させているのだろうか?ベテルギウスのような星が年をとると、明るさ、大きさ、色が変化する。これらの性質は、天文学者に星の年齢や質量を知る手がかりを与えてくれる。ベテルギウスは水素がなくなったとき、黄白色の星から赤色超巨星に進化した。天体物理学の用語でいうところの「ヘルツシュプルングの間隙」を超えた、つまり中心部の水素の燃焼が止まったのだ。

ベテルギウスは年をとるにつれて質量が減少し、冷却が始まった。ベテルギウスの色が変わるまで、わずか数千年しかかからなかった。つまり、この進化はかなり早かったということになる。普通は数千年かけて青白い矮星から赤色超巨星に進化するのだが、ベテルギウスはその質量を示す 2 つの部分でそれを示し、そこからイエナの科学者はその年齢を割り出すことができた。つまり、司馬遷の観測とプトレマイオスの観測の間の数百年間に見られた色の変化(白から赤への変化)は、その進化の特徴であることがわかった。

ヘルツシュプルングの間隙の解明に歴史を役立てる

ベテルギウスをはじめとする恒星の水素燃焼の終わりである「ヘルツシュプルングの間隙」を調べるのに、色の進化を利用するというアイデアは、恒星の物理的進化を追跡する新しい方法といえるだろう。一般に、このような色の変化は人間の寿命と比較すると遅すぎるはずだ。また、観測者によって色の感じ方が異なるなど、歴史的な記録を利用する際にはさまざまな問題がある。しかし、ベテルギウスの記録は明らかに注目すべきものだ。この変化の速さは、ベテルギウスの内部で何らかのプロセスがあり、それが「間隙を飛び越えた」ことを示す手がかりになる。他の星でも同じことが起こるのか?研究チームは、他の星についても、人間の時間の経過とともに色がどのように変化するかを調べた。特に、古代から現代まで赤いままのアンタレスと比較した。この星は、進化のスピードがかなり遅い星だと思われる。

ベテルギウスをはじめ、歴史的に色が指摘されている星の観測可能な性質(明るさ、色、温度、化学組成など)から、これらの星が進化する際に働いている物理について、さらなる知見が得られるかもしれない。もちろん、過去の観測データを現在のデータと照らし合わせる必要がある。

しかし、この情報は、恒星の質量をより高い精度で特定するのに役立つはずだ。著者らは論文の結論で、「このことは、恒星内部の物理と超巨星の後期進化(および超新星爆発までの残り時間)についてのさらなる洞察を与える可能性があります。歴史的な色彩進化は、単星進化モデルやベテルギウス合体モデルに対する新たな厳しい制約となります。」と述べている。

この記事は、Universe Todayに掲載されたものを、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)に則り、翻訳・転載したものです。元記事はこちらからお読み頂けます。

コメントを残す